Pilote Hyundai en WTCR, Gabriele Tarquini rembobine à l’occasion du Sportel Monaco le cours de sa carrière en sport automobile et revisionne les grandes étapes de ses années passées en Formule 1.

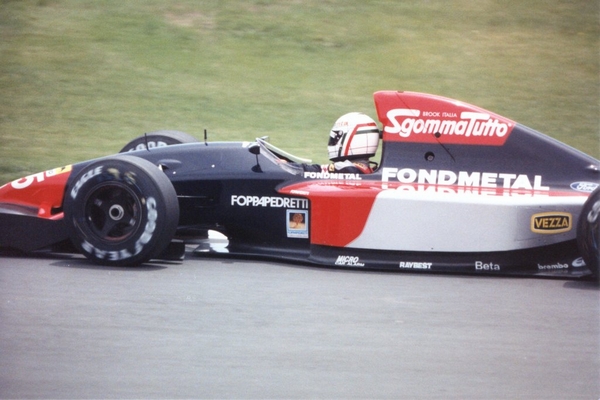

Érigé au rang de grand espoir du sport automobile italien à l’issue de son éblouissant parcours en karting (il décroche les titres de champion d’Italie, de champion d’Europe et de champion du Monde en 1984), Gabriele Tarquini n’a malheureusement jamais pu confirmer les immenses espoirs placés en lui par un pays désespérément en quête d’un successeur à l’inoubliable Alberto Ascari. Propulsé au plus haut niveau après trois saisons quelconques en F3000, le natif de Giulianova a constamment dû se démener au sein d’écuries de troisième zone sans pouvoir prétendre, ne serait-ce qu’une fois, venir se mêler à la lutte avec les têtes d’affiches de la discipline. Condamné aux accessits lors de chacune de ses sorties au volant des Osella, Coloni, Fondmetal et autres Tyrrell, le Transalpin s’est tout de même offert quelques rares satisfactions lors de son court (5 ans) passage en Formule 1. Outre d’inoubliables aventures humaines, « Cinghio » conserve également un souvenir impérissable de ses exploits monégasques et mexicains lors du championnat 1989. Resté profondément lié avec tous ses compagnons de fortune chez AGS, Tarquini revisite avec émotion les dates clés de sa carrière en F1.

L’Autódromo Hermanos Rodriguez reste un circuit particulier pour vous. Après y avoir vu votre premier drapeau à damier en 1988, vous y décrochez votre seule et unique arrivée dans les points l’année suivante. Aviez-vous un feeling particulier avec ce tracé ?

Oui, j’aimais beaucoup cette piste et j’y été d’ailleurs plutôt performant. La différence entre les moteurs turbos et les moteurs atmosphériques était pourtant tout bonnement incroyable à Mexico en raison de l’altitude. À 2200 mètres, les atmosphériques perdaient énormément de puissance. On avait pratiquement 80 chevaux en moins. Cela ne m’a, toutefois, pas empêché de réussir de belles courses au Mexique. J’avais un feeling spécial avec ce circuit.

Après ce réconfortant intermède mexicain, les galères reprennent de plus belles pendant deux ans chez AGS. Votre seule satisfaction, vous la tirez d’une huitième place à Phoenix lors de votre dernière saison dans l’écurie française en 1991. À quoi imputez-vous les difficultés du team à franchir le cap des pré-qualification ?

Principalement à la grave crise financière traversée par AGS en 1990. On ne savait même pas si on réussirait à disputer le championnat. On a dû recourir à l’autofinancement. On a effectué une collecte de fonds auprès des mécaniciens. De mon côté, j’ai dégoté un petit sponsor. Cela nous a permis de participer à la première course de la saison. Je me souviens qu’il manquait toutefois un peu d’argent pour acheter l’essence. J’en avais un peu donc j’ai rajouté la différence. Mais sans la collecte entreprise en amont du premier rendez-vous du championnat, on n’aurait jamais pu réunir la somme suffisante pour se présenter à Phoenix. Parvenir à rassembler les fonds nécessaires en un laps de temps aussi court fut une énorme satisfaction pour le team d’autant que mon coéquipier était un nom ronflant. Stefan Johansson nous avait en effet rejoint pendant l’hiver.

« En signant chez AGS, il (Johansson) ne se doutait très certainement pas dans quel pétrin il s’était fourré. Il a sûrement eu vent de nos problèmes financiers, mais il ne devait pas totalement en mesurer l’ampleur. Lors de son arrivée il nous a demandé : « on réalise vraiment une collecte pour acheter de l’essence ? »

Avait-il entendu parler des difficultés économiques de l’écurie avant d’intégrer les rangs d’AGS ?

En signant chez AGS, il ne se doutait très certainement pas dans quel pétrin il s’était fourré (rires). Il a sûrement eu vent de nos problèmes financiers, mais il ne devait pas totalement en mesurer l’ampleur. Lors de son arrivée il nous a demandé : « on réalise vraiment une collecte pour acheter de l’essence ? » (rires). Il a dû se demander où il avait bien pu tomber. En dépit de tous ces tracas, je garde des souvenirs impérissables de mon passage chez AGS. Il m’arrive encore de voir les mécaniciens de l’époque de temps à autre. Ils ont même fondé un groupe, « Les anciens d’AGS ». On se réunit pratiquement tous les ans à Gonfaron au siège de l’écurie. Je suis Italien, eux Français, mais j’ai conservé un lien très fort avec ces gars-là. On se retrouve chaque année avec grand plaisir. Je prends la route de chez moi et je couvre près de mille kilomètres afin de passer une journée avec tous les anciens mécaniciens.

Comment expliquez-vous que vos rapports soient restés aussi solides malgré les années ?

L’histoire d’AGS est vraiment particulière. Henri Julien a fondé son écurie dans une maison de campagne, un poulailler. Quand je courais chez eux, l’écurie ne possédait que deux modestes cabanons. On devait à chaque fois démonter le museau et l’aileron arrière pour que la voiture puisse rentrer dans le box. Évoluer en Formule 1 dans de telles conditions fut assez incroyable. Je venais pourtant d’une petite écurie avec Coloni, pas d’un mastodonte comme McLaren. Mais à la différence d’AGS, Coloni possédait sa propre usine. Henri Julien est arrivé en F1 alors qu’il fabriquait des tracteurs ! Parvenir à se hisser jusqu’à la Formule 1 dans ces conditions, c’est un accomplissement complètement fou.

Vient ensuite la bouée de sauvetage Fondmetal F1. Une bouée plus aux allures de barque de fortune que de véritable navire, car là encore les abandons se succèdent en 1992. Avez-vous songé à jeter l’éponge à un moment donné ou étiez-vous simplement heureux d’occuper un volant au plus haut niveau du sport automobile ?

J’étais juste content de pouvoir encore courir au volant d’une Formule 1. Je serais même resté au sein d’une écurie plus petite. À la fin de saison 1991, j’ai échangé mon baquet avec Grouillard qui évoluait chez Fondmetal. Lui a pris ma place chez AGS. On a échangé nos volants à Barcelone. Il devait rester deux ou trois courses à disputer. J’ai rencontré un grand passionné de la course en la personne de Gabriele Rumi. Il a dépensé un sac de sous en F1 ! C’était vraiment un passionné. Une amitié s’est même créée entre nous. Il rêvait de monter son propre team de Formule 1 en 1992. Son dessein n’a malheureusement jamais eu la chance d’aboutir. Quand la voiture est finalement arrivée, l’équipe n’avait plus d’argent. On a pu disputer que deux courses avec la nouvelle voiture. C’est bien dommage, car c’était une grande auto. L’équipe a dû tout stopper par manque de financement. Mais ce n’en fut pas moins une belle aventure. Je garde de très beaux souvenirs de cette saison-là. Ma dernière course en Formule 1, je l’ai disputé au volant d’une Fondmetal. Alors certes, j’ai effectué une autre apparition en 1995 lors du Grand Prix d’Europe, mais je considère Monza 1992 comme mon vrai dernier Grand Prix en catégorie reine.

« Tyrrell aurait préféré mettre un autre pilote à ma place, quelqu’un qui amène un budget au team. Rumi a poussé une gueulante et s’est arrangé pour que ce soit moi qui hérite du volant vacant lors du Grand Prix d’Europe »

Cette aventure douloureuse chez Fondmetal signe le glas de votre carrière en F1. Seule une pige chez Tyrrell lors du Grand Prix d’Europe 1995 viendra vous rappeler au bon souvenir du paddock. De quelle façon aviez-vous préparé ce come-back ?

J’en conserve un souvenir nettement plus mitigé. Je n’ai jamais entretenu de très bons rapports avec Tyrrell. Si je les ai rejoints, c’est avant tout parce que le sponsor de l’écurie, Fondmetal, me voulait absolument. J’étais le troisième pilote de l’écurie et ils ont insisté pour que je remplace Ukyo (Katayama). J’ai donc choisi d’accepter. En début d’année, j’ai participé à la présentation de l’équipe devant la presse. J’ai également tourné sur plusieurs circuits et effectué quelques shakedown en Angleterre. Tyrrell aurait préféré mettre un autre pilote à ma place, quelqu’un qui amène un budget au team. Rumi a poussé une gueulante et s’est arrangé pour que ce soit moi qui hérite du volant vacant lors du Grand Prix d’Europe. Tyrrell a fait le forcing pour débaucher un pilote payant, mais Rumi n’a pas lâché prise et a fini par obtenir gain de cause. Malheureusement, je n’étais pas accepté par l’équipe.

Vous réalisez ce jour-là une performance honorable en décrochant la quatorzième place au Nürburgring après trois ans d’absence en F1. Pourtant, aucune suite n’a été donnée par Tyrrell. Pourquoi ?

Ma course a été médiocre, car je ressentais cette défiance de la part de l’écurie. Je me suis retrouvé isolé à l’intérieur du team. J’entretenais de très bons rapports avec mon coéquipier Mika Salo. En revanche, la situation était bien différente en interne. L’écurie n’avait absolument aucune confiance en moi. La Formule 1 traversait également une période très particulière avec tous ces contrôles de traction cachés. La fédération avait interdit les antipatinages depuis 1994. Officiellement, personne n’était donc censé les utiliser. Mais officieusement, toutes les voitures en étaient équipées. Je remplaçais Ukyo (Katayama) pour une seule course. L’équipe n’a dès lors pas souhaité installer un système aussi sophistiqué sur ma voiture bien que j’avais été amené à l’utiliser en essais privés. Je me suis ainsi retrouvé au volant d’une machine pratiquement inconduisible. Pour ne rien arranger, il pleuvait le jour de la course. J’ai bien dû partir en tête-à-queue à trois ou quatre reprises ! Cela ne m’était pourtant jamais arrivé de toute ma carrière en Formule 1.

En quoi cette Tyrrell se distinguait-elle des précédentes monoplaces que vous aviez piloté jusque-là ?

La principale différence, c’était la boîte de vitesses au volant. Le paddle shift était apparu quelques années plus tôt en F1. J’avais encore une pédale pour l’embrayage, mais je montais et descendais les rapports à la main. La 023 était vraiment une belle voiture. Le moteur, un dix cylindres Yamaha poussait très fort. Cette Tyrrell n’avait strictement rien à voir avec les précédentes F1 que j’avais pu piloter jusque-là. J’avais déjà pu l’apprivoiser un petit peu lors de quelques tests privés en Angleterre. J’aurais donc pu prétendre signer une course décente si j’avais reçu tout le soutien nécessaire pour y parvenir. Une chose est sûre en tout cas, cette auto était beaucoup plus sophistiquée que celle que j’avais laissé en 1992.

Propos recueillis par Andrea Noviello

Poster un Commentaire